2025. 8. 10. 16:30ㆍ이것저것

Git 필수 명령어, 제대로 이해하기

| Git 명령어 | 의미 |

| git init | git을 본격적으로 사용하기 위해 초기 세팅하는 명령어 |

| git add | 변경한 코드를 저장하는 명령어 (변경한 파일명을 입력해야 함) |

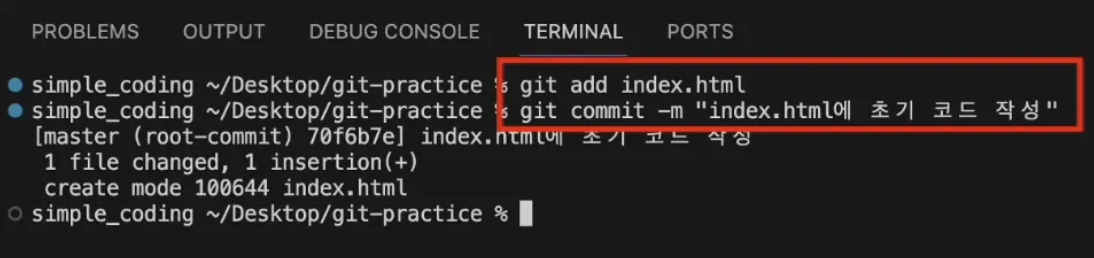

| git commit | 변경한 코드를 저장하는 명령어 (-m “index.html에 초기 코드 작성”)이라는 커밋 메시지 입력 |

| git status | 저장 여부 확인하는 명령어 |

| git log | 저장 내역을 확인하는 명령어 |

오늘 공부한 Git 명령어를 보면서 ‘아, 이렇게 단계별로 코드를 저장하는 거구나’하고 느꼈다.

git init으로 저장소를 만들고, git add와 git commit으로 코드를 저장하는 과정이

사진을 찍고 앨범에 정리하는 것과 비슷하지 않나?

Git 저장소 만들기: git init

Git을 사용하기 위한 첫 번째 단계는 저장소(repository)를 만드는 것임. git init 명령어는 현재 내가 있는 폴더를 Git이 관리하는 저장소로 초기화해주는 역할

언제 사용하나?

프로젝트를 시작할 때 딱 한 번만 사용하면 된다.

주의할 점:

git init 명령어는 매우 신중하게 사용해야 한다.

명령어를 입력한 현재 폴더와 그 하위 폴더의 모든 파일을 Git이 추적하게 되므로,

프로젝트 폴더에서만 실행해야 한다.

만약 실수로 Desktop 폴더에서 git init을 입력하면, Desktop의 모든 파일이 Git 관리 대상이 된다.

git init 명령어를 실행하면, 해당 폴더 안에 .git 이라는 숨김 폴더가 생성된다.

Git은 이 .git 폴더를 통해 모든 변경 이력을 관리한다.

변경 내용 기록하기: git add & commit

이 두 명령어는 Git의 핵심이라고 할 수 있다.

git add는 변경된 파일을 ‘스테이징(Staging Area)’이라는 임시 공간에 올리는 역할

git commit은 스테이징에 있는 파일들을 ‘저장소’에 영구적으로 기록하는 역할

git add <파일명>

내가 변경한 파일 중, 이번에 저장하고 싶은 파일을 지정하는 명령어이다.

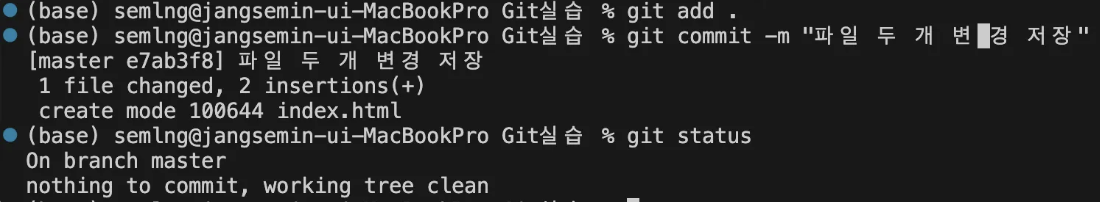

만약, 변경 사항이 많은 경우 git add . 을 사용하면 현재 폴더의 모든 변경 파일을 한 번에 스테이징 영역에 올릴 수 있다.

git commit -m “커밋 메시지”

스테이징 영역에 올라온 파일들을 하나의 ‘버전’으로 저장하는 명령어 이다.

git commit에는 항상 -m 옵션과 함께 “커밋 메시지”를 작성해야 한다.

이 메시지는 내가 어떤 변경을 했는지 간결하고 명확하게 설명하는 역할을 한다.

현재 상태 확인하기: git status

Git으로 작업할 때, 현재 상태가 궁금할 때가 많은데,

git status는 바로 이럴 때 사용하는 명령어이다.

어떤 정보를 보여주나?

- 현재 Git 저장소에 어떤 변경 사항이 있는지

- 어떤 파일이 git add 되었는지 (스테이징 영역에 있는지)

- 저장되지 않고 변경만 된 파일은 무엇인지

- 더 이상 저장할 내용이 없어 깨끗한 상태인지 등을 알려준다.

git status를 자주 사용하면 내가 지금 어떤 상태인지 파악하고,

다음으로 어떤 명령어를 사용해야 할지 쉽게 알 수 있다.

저장 이력 확인하기: git log

그동안 git commit으로 저장해온 모든 기록을 보고 싶을 때 사용하는 명령어

어떤 정보를 보여주나?

- 각 커밋의 고유한 ID (해시값)

- 커밋을 한 사람의 이름과 이메일

- 커밋이 이루어진 날짜와 시간

- 작성했던 커밋 메시지

git log를 통해 과거의 작업 이력을 확인하고,

필요하다면 과거 시점으로 돌아가는 등의 작업을 할 수 있다.

오늘 정리한 git init, git add, git commit, git status, git log는

Git 사용의 가장 기본적인 흐름을 이루는 명령어들이다.

이 명령어들의 역할과 사용법만 잘 익혀도 Git의 기초는 충분히 다졌다고 볼 수 있지 않을까?

'이것저것' 카테고리의 다른 글

| [Git/Github] 미루던 Git 배우기 시작 (4) | 2025.08.10 |

|---|---|

| AI, 정말 믿을 수 있을까? (2) | 2025.01.31 |